|

|

|

|

|

|

|

|

| 岡崎宿二十七曲がり見所 | |

|

|

|

|

|

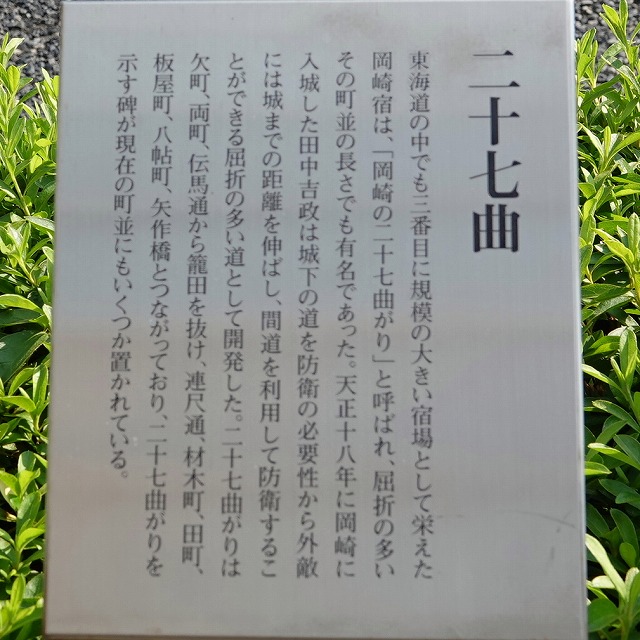

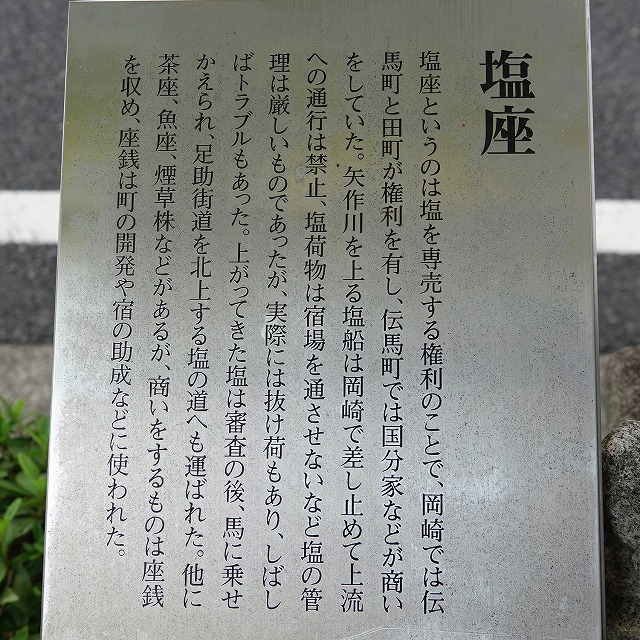

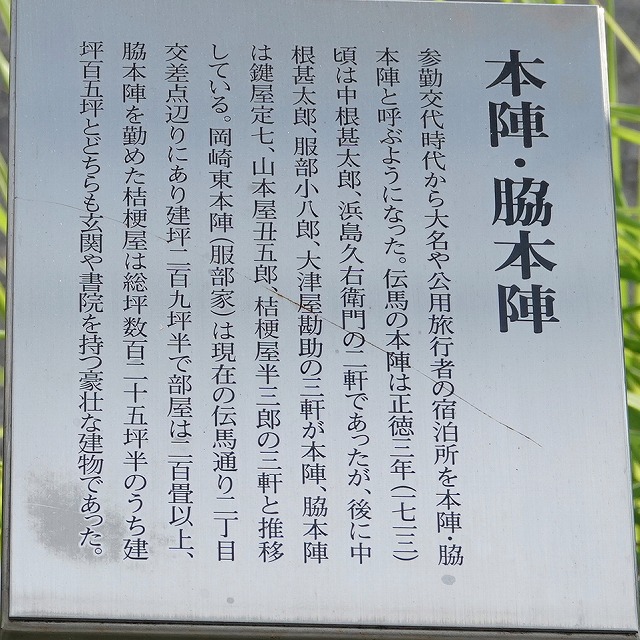

| 家康の後を受け岡崎宿の整備をしたのが田中吉政で、離れていた東海道を城下に引き入れ街並みを整備して二十七曲がりを考案、曲がり角を多くして見通しを悪くしての防衛と、道筋を長くして商店や旅籠の数を増やした、青いルートが二十七曲がり赤いルートが裏町と呼ばれた石屋町。 家康の生誕地として幕府の加護を受け街道で三番目に大きな宿場町だった、幕末の宿場の人口は七千人居たとされ、石材店も二十軒程あった。 三河湾で作られた塩は矢作川を船で遡り岡崎で一旦陸揚げ、塩座での検品が行われ足助へと運ばれていた、参勤交代で岡崎に泊まる大名が灯篭等土産として買い求め、岡崎石工の製品は矢作川を下り三河湾から全国に運ばれた。 |

|

|

|

|

|

|

| 二十七曲がりの中心伝馬通歩道に置かれているモニュメント | |

|

|

|

|

|

|

|

| 功労者の田中吉政石像 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 塩の関所跡 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

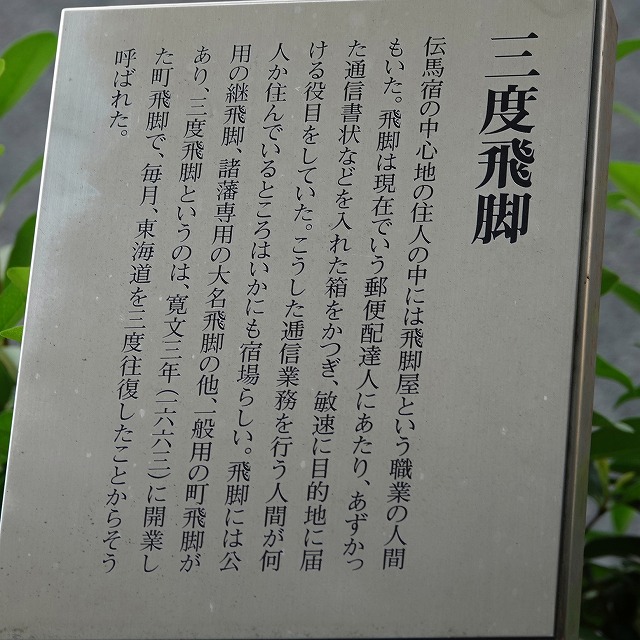

| 伝馬の乗り継ぎ所、宿場が変わるたびに馬を変える官営の伝馬制度

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本多忠勝は徳川四天王のひとり | |

|

|

|

|

|

酒井忠次像 |

|

|

|

|

|

|

井伊の赤鬼 井伊直政像 |

|

|

|

|

|

|

十万石の檄文 榊原康政像 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 戻る 次へ | |

|

|

|

| 問い合わせ フォーム | |

| |