|

|

|

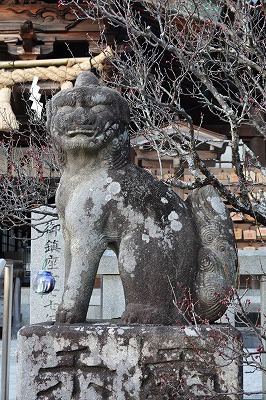

安政六年(1858) 西尾市一色町 諏訪神社 中根善兵衛刻

スタイル的には完成されている、上の土呂八幡宮から継承され造り込まれている、何年も彫り続けてこの形になったはず

探せばもっと在る思う。

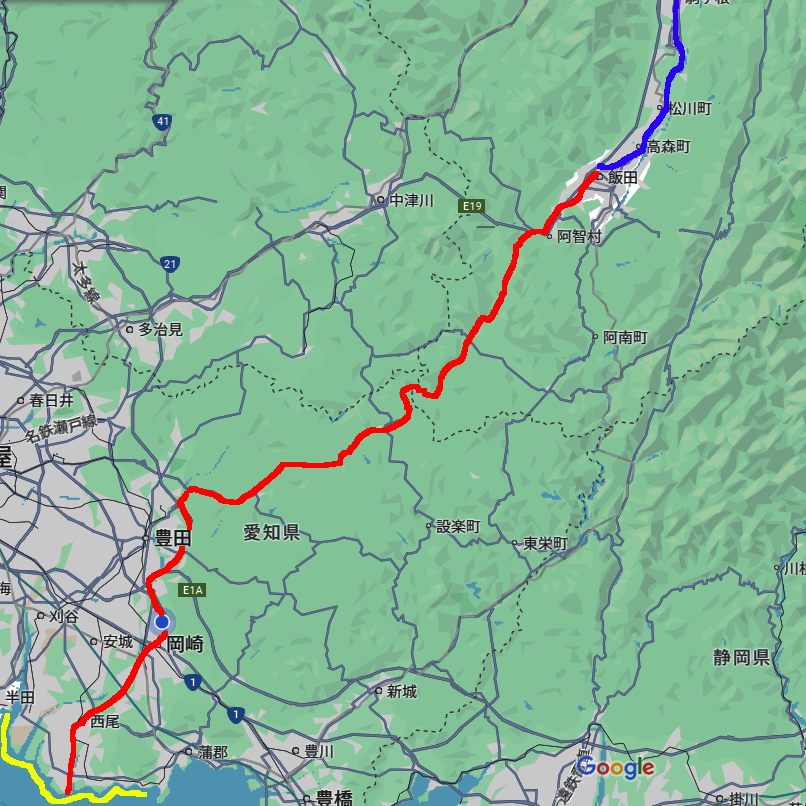

矢作川河口近く古くから塩田の栄えた地区で、塩の道(中馬街道)として岡崎を中継し足助へ通じていた。 |

|

|

|

|

|

安政六年(1858) 岡崎市 岩津天満宮 岡﨑石大工中根善兵衛刻二十九歳

|

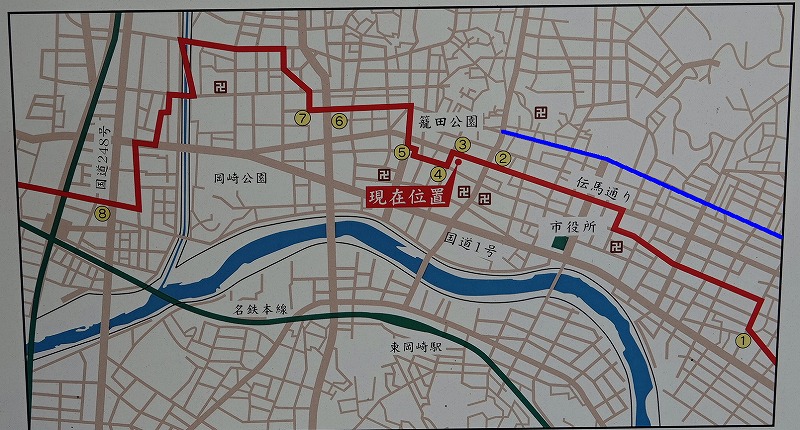

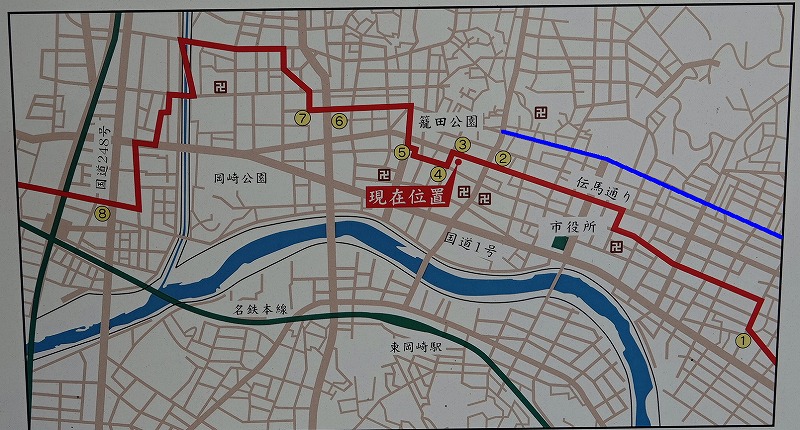

古くから岡崎宿の中心だったが家康の父親が今の岡崎城を建て、東海道と矢作川が交わる所へ移転岡崎宿の中に裏町と呼ばれる

道筋がありここが岡崎石工の拠点になる。 |

|

|

| 岡崎宿は此方へ⇒ ⇒ ⇒ |

|

|

|

|

|

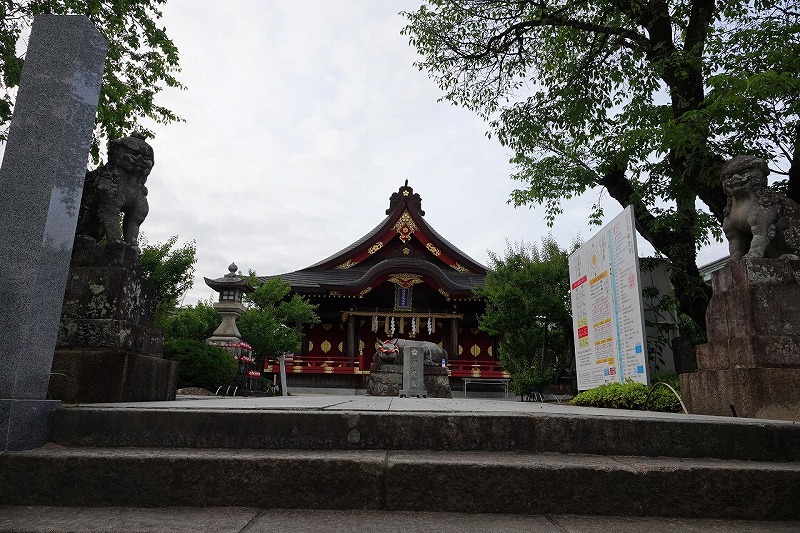

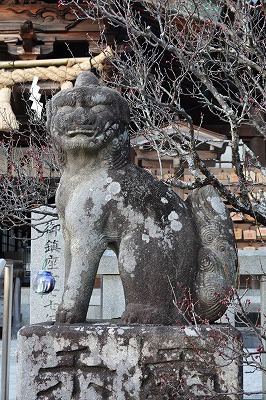

明治九年(1876) 岡崎市 岡崎天満宮 嶺田久七刻

岡崎天満宮は石屋町の氏神で多くの石製品が奉納されていて、狛犬も三対建っていてこの狛犬が一番古い、嶺田久七石材

店は江戸時代より続く大店で多くの職人がおり、職人間で技術の継承が続いていた。 |

|

|

|

|

|

| 明治二十五年(1892) 岡崎市 信光明寺 作者不明 |

寺院に建っている宝珠狛犬型、岩津天満宮の参道入り口にありここから岩津天満宮が分離した、この狛犬は首が細く長い

のが特徴で、明治七年頃から彫られていて明治中頃まで伝承されていた。 |

|

|

|

|

明治三十二年 (1899)岡崎市 鴨田天満宮 作者不明

|

徳川家の菩提寺大樹寺隣の神社、足助へ続く街道沿いに建っている、小さくて細かい彫は線刻で彫られているが宝珠

と角は立派なものが付いている。

|

|

|

|

|

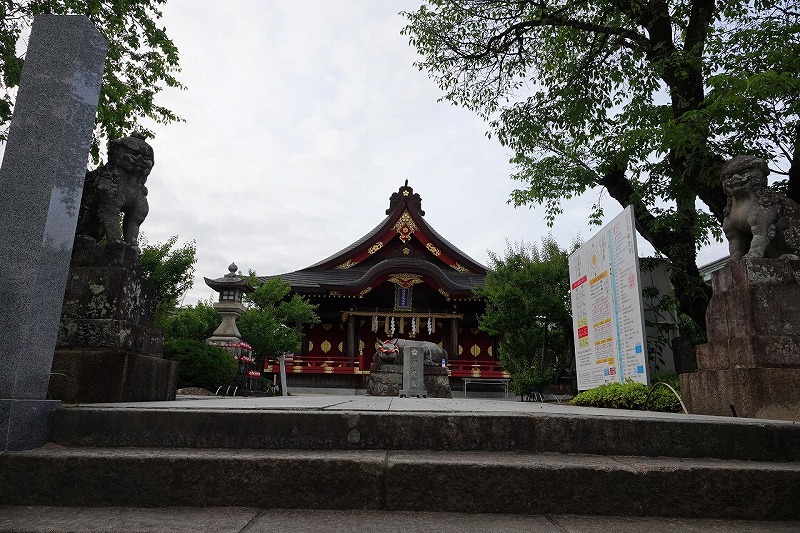

明治三六年 (1903) 岡崎市 菅生神社 作者不明

岡﨑の隣に建っている神社、明治の狛犬奉納ブームに乗ったのだろう、宝珠型狛犬とプロトタイプの狛犬が競って建てられ始めた、同時に鳥居や神前灯篭等石製が岡崎産地に注文が。 |

|

|

|

|

明治三十八年(1905) 岡崎市 能見神明社 斎藤徳次郎刻

この狛犬も足助に通じる街道沿いに建っている、両方角に見えるのだが宝珠型狛犬全盛時期なので宝珠型狛犬だろう、明治期の岡崎石工が彫る狛犬は漫画チックで一味違う。 |

|

| |

|

|

|

|

おそらく明治期 豊田市足助町 足助八幡宮 作者不明

中馬街道の中継地として栄えた町、三河と信州を木曽馬の背に百二十キロ程の荷を乗せて往来していた。

首の下巻き毛が二段に彫られていて、明治の初期から中期にかけと同じスタイルの宝珠型狛犬になっている、同じ工房で伝承されているが、どの狛犬が一番最初かは判らない、この狛犬だけポッチャリ体形なのが気がかりです。

高遠石工も足助まで仕事をしに来ていた。 |

|

|

|

|

|

平成二十四年 豊田市稲武町 八幡神社 巽彫刻

業者から稲武町の神社へ狛犬奉納の話が来た、中馬街道沿いの神社だと迷わず宝珠型狛犬の提案をした、納得してもらいデザインはお任せで、蹲踞の姿勢で今風の形で彫ることに、十分の納期で気合を入れて制作。 |

|

| |

|

|

| 愛知県境を越え長野県へ続く ⇒ ⇒ ⇒ |

|

| |

|

|

|

| |

|

TPへ戻る

TPへ戻る